冬休みの宿題をやらない、終わらない対策!宿題を効率よく終わらせるためのおすすめ計画表や計画表の作り方を紹介します。

冬休みの宿題をやらない、終わらない対策

冬休みは期間が短いのに、宿題の量が多い!やらない!終わらない!そんな時は計画表で計画を立てて、効率よく宿題を終わらせる方法をご紹介します。

計画表で冬休み宿題計画を立てる!

やはり、冬休み前に計画を立てることがオススメですが、「このままでは宿題が終わらない」と焦った時に急いで計画を立てても良いでしょう。

計画表を作ると、残りの宿題(ゴール)が見えるのでやる気低下を防ぐことができます。

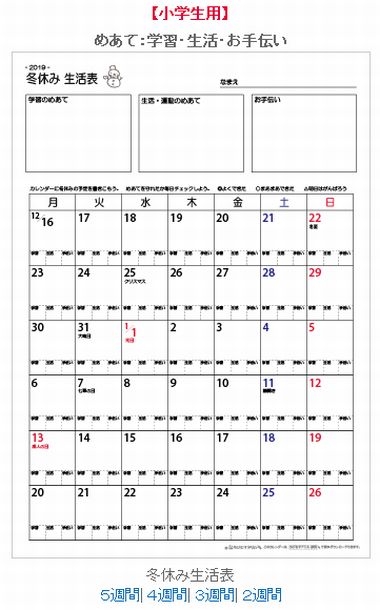

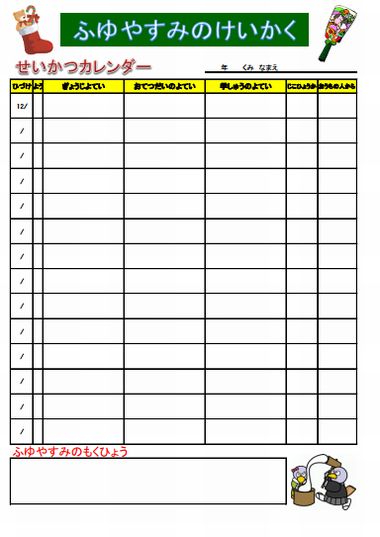

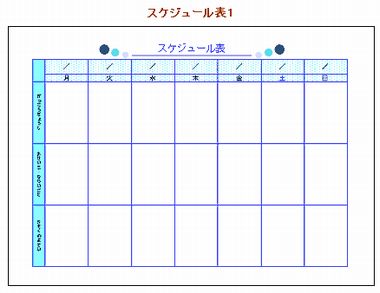

計画表は無料でタウンロードできるので、印刷すると楽ですよ!

おすすめの計画表ダウンロードリンクはこちら↓

ちびむすドリル

★「ちびむすドリル」冬休みカレンダー生活表 無料ダウンロード

埼玉県HP

テンプレートBank

冬休みの宿題を終わらせる計画表の作り方

【1】日数を考える

残りの冬休みの日数を数え、宿題それぞれを何日間で終わらせるかを考えてみましょう。

例えば、プリントは2日間、ドリルは3日間…

などと割り当ててみましょう。

宿題を終わらせるまでのスケジュールが立てやすくなります。

「12月31日までにすべて終わらせる!」

などという最終目標を立てると、逆算して計画を立てやすくなります。

【2】視覚化(見える化)をする

次は、目で見て分かりやすくしましょう。

目で見て残りを確認できるように、計画表に日にち・曜日ごとに書き込みましょう。

この日は「プリントをする」、この日は「書き初めをする」と書き込む。一行日記、お手伝いなどは毎日書き込む。

注意する点は、【欲張らないこと】早く終わらせたいからと、無理のある計画を立てると、計画達成が大変になり、やる気が落ちてしまいます。少し目標を低めにして「できた!」という達成感を味わうと、やる気を維持しやすくなります。

【3】休みの日を作る

せっかくの冬休みです。計画表には「大晦日」「お正月」などゆっくり楽しむ日も書き込み、宿題に取り組まない日も作りましょう。楽しみがあると、大変な宿題を頑張れると思います。

【4】自分で書き込むこと!

計画表の用紙はダウンロードしたり、お父さんお母さんが自作してもいいでしょう。ただ、予定を書き込むのは自分でしましょう。

一緒に考えることは必要ですが、自分で書き込むことで、宿題に取り組む意識が強くなります。

【5】毎日、褒めてあげる

「宿題やりなさい!」と毎日言われると、子供のやる気は落ちてしまいますが、「頑張ってるね」と褒めてくれるとやる気を維持しやすくなります。

もし、目標通りにできなかったら、親子で目標達成できるまでの計画を練り直しましょう。そして、自分で宿題に取り組めていたら全部できていなくても励ましたあげましょう。

冬休みの宿題は

●小学校高学年以上は、見守って励ましてあげましょう!

宿題も冬休みの遊びも頑張りましょう!

冬休みの宿題 どんな宿題があるの?

冬休みという事で、定番の宿題があります。

・縄跳び

これらは学年関係なくよく出ます。

書き初めは毛筆、硬筆があるようです。

●低学年は硬筆(サインペンなど)

●書道を授業でやっている高学年は毛筆

という学校が多いです。

縄跳びは「達成カード」を配り、何ができたか印をつけていくやり方もあれば、単純に縄跳びをしましょう!という学校もあるようです。

・絵日記

・一行日記

こちらも長期休みでは定番ですね。特にお手伝いに関しては低学年が多いようです。

・国語、算数ドリル

・音読

プリントは1枚~5枚ぐらいが多いようですが、少なくても表裏に問題があったりします。

ドリルは2学期に取り組んだ分を復習するために、書き込みをしたり、ノートに書いたりと、やり方は様々なようです。

・読書

これらは、子供の自主性に任せるため、メインとして出すことは少ないようですが、家庭での自主学習が大切になる高学年ではよく出されるようです。

人からやらされる学習より、自分から取り組む学習こそが、学力、成績アップにつながります。

そのためには、しっかりと計画表を作り、冬休みの宿題に取り組んでいきましょう!

コメント